健康経営とは会社のあり方を見直す「経営改善」である

経営者・経営幹部

・社員が働きやすい、総活躍できる会社にしたい

・社員が「誇れる会社」でありたい

社員

・仕事の中で生きがいや働きがいを見出したい

・家族に「誇れる会社」でありたい

▼

【この会社を良くしたい】という想いは同じ!

▼

【会社を良くすること】=【経営改善】

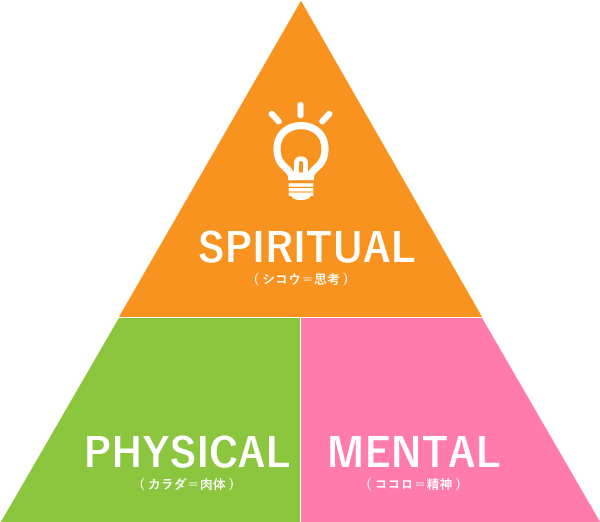

そもそも「健康」とは

オリジナルの定義

カラダ・ココロ・シコウの「3つの健康」を満たし、

良い仕事・良い収入・良い人生を送ることができる状態

SOCIAL WELL-BEING

(良い仕事・良い収入・良い人生)

オリジナルメソッドを使うことにより、まずは従業員の「カラダ」と「ココロ」を健康にし、土台を築き上げます。

その上で新しい「シコウ」を身につけていきます。

「3つの健康」メソッドをもとに

自立型人財で満たされた「真のホワイト企業」に

変身するサポートをいたします

経営者・幹部が抱きがちな誤解

① 健康経営とは「福利厚生の一つ」なんでしょ?

【テーマ1:健康経営とは「福利厚生の一つ」である】

社員やその家族の健康を維持・増進させるための社内的な制度を作ることが実績となる。

「制度を作る」「施策を1つでも多く設ける」ことで目標達成と考えてしまう。

社員や家族の健康増進策・労働安全衛生策に関連する社内制度を作ること自体は「必要」ではあるが、それ自体が「目的ではない」。

目的はあくまで社員やその家族が「自社を誇れる会社」にすること。講じる施策は「手段」に過ぎない。

講じた施策を「実行」し、「検証」して、もっと良い施策に「改善(スパイラルアップ)」していくプロセスが必要!

② 健康経営とは「カラダつくりのこと」なんでしょ?

【テーマ2:健康経営とは「カラダづくり」である】

運動習慣・食生活改善・良質な睡眠を意識づけて、実践させることが健康経営の意味するところである。

「健康経営セミナー」で教えてもらったことは、①ワンポイント・ストレッチの紹介、②朝昼晩バランスよく食事をすること、③一定時間ぐっすり寝ることであって、結局経営のこととは特に関係ない。

健全な体を作るには、食事・睡眠・運動の3要素がすべてバランスよく満たされていることが大事。

しかし、この3要素はあくまで「カラダ」を健康にするだけであって、「ココロ」や「シコウ」を健康にするには他のアクションが必要。

単に「体を鍛える・丈夫にする」という次元にとどまらず、健康な体を資本に、「生産性の高い仕事をして成果をあげる」という次元で取り組むべきテーマである。

③ 健康経営とは「コストがかかる」んでしょ?

【テーマ3:健康経営とは「コストがかかる」取り組みである】

例えば健康診断のオプション費用を会社が負担するなど、社員にお金をかけることは人件費の増大につながり、経営管理の観点では好ましくないことだ。

ヒトにコストをかけるくらいなら、設備投資やシステム導入にコストをかける方が優先。

コストをかけなければ健康経営を推進することはできない。

財源を投下する対象を、社員や家族という「ヒト」に求めるのか、設備や土地などの「モノ」に求めるのかは、確かに経営判断である。

「社員の健康を大事にする」と言っておきながら、「社員にコストがかかるから…」という言い訳をするのは本末転倒。

お金をかけなくても十分成果が出る健康経営施策はいくらでもある。コストがかけられないならば、「知恵」を絞って「工夫」を促すのが経営者として本来果たすべき役割。

④ 健康経営とは「人事総務がやるべきこと」なんでしょ?

【テーマ4:健康経営とは「人事総務がやるべきこと」である】

「健康経営を推進しましょう」と人事総務部が提案してきたので、彼らに任せておくのが望ましい。

社員の健康を大事にすることには異論がない。これをもとに人事総務に方針を立案させ、経営者はそれを承認すればよい。

健康経営の推進がうまくいかないのは人事総務に問題がある。経営者の問題ではない。

健康経営をうまく推進するには「トップダウン」と「ボトムアップ」の両方が必要。人事総務は現場(=社員)とトップ(=経営幹部)の橋渡し役を担う。

健康経営をきっかけとした会社の方針そのものの立案・見直しは経営者の仕事。人事総務が全責任を負ってやるべきものではない。

健康経営の成否は最終的には経営者の責任。人事総務に責任を転嫁するのは大きな間違い。

⑤ 健康経営とは「検診を100%受診させること」でしょ?

【テーマ5:健康経営とは「健康診断を100%受診させること」である】

「社員の健康を大事にする」とは、健康診断をしっかり受けさせることである。したがって、受診率100%が目標である。

法定義務である健康診断やストレスチェックで社員が健康であるかどうかは的確に把握できる。

健康診断さえしっかりやっておけば、あとは会社が社員の健康管理に対して特に責任を負うことはない。

オプション検診まで会社が費用負担しているのだから、当社は優秀だ。

常時雇い入れる社員がいれば健康診断を受診させることは労働安全衛生法上の義務。受診率100%でないことが問題。

定期健康診断の結果、要再検査・要治療などの所見が出た社員に対するフォローをしっかり行うことが重要。

経営者には常に「安全配慮義務」が課せられる。健診さえ行えばお役御免になるのではない。

健康診断等を行うことは病気を発見して治療を促すことに過ぎない。予防には至らない。

社員が抱きがちな誤解

① 社長が「健康経営だ!」とうるさく言うから…

【テーマ1:健康経営とは「仕方なくやること」である】

社員の健康を配慮するのは会社の義務。健康に対して応援してくれないのは会社が悪い。

社長が「これからは健康経営だ!」と力説しているが、社員の立場で何をすれば良いかわからない。

運動や食生活改善など、何かやらないと社長がうるさいから、とりあえず何かやればいい。

社会人である以上は、健康管理面の責任は「自己責任」であるべき。会社のせいにする他責の言動は「シコウの健康」に問題あり。

「社長が言うから」が動機ではなく、自分と家族の健康維持・増進のために「自分ができること」を自発的に考えることが人間的な成長を促す。

自分自身の健康状態をしっかり見極め、目的意識・問題意識を持って健康増進に取り組むことが、仕事で成果を出すための基礎となる。

② 別に健康上の問題なんて感じてないし…

【テーマ2:健康上の問題はないから健康経営の必要性を感じない】

健康診断で「要経過観察」にはなったが、かかりつけ医に慌てて相談しなくても大丈夫。

風邪をひいていないし、ストレスも特に大きく感じていない。糖尿や血圧などの持病もない。強いて言えばちょっと腰痛がある程度。

現在は特に健康に気を使っていることはないし、このままの状態が続けばずっと健康でいられる。

健康診断等で顕在化するのは病気の発見のみ。

現在の状態が1年後・3年後も保たれる保証はどこにもない。「まあまあ健康」という意識が油断のもと!

今回、ほんの数日前まで元気だった人が突然COVID-19ウイルスに罹り、あっという間に還らぬ人になってしまった教訓を重く受け止めるべき。

③ 労働時間を減らされても、仕事が減るわけじゃないし…

【テーマ3:健康経営で労働時間が減っても仕事は減らない】

健康経営推進の施策で、会社が「勤務間インターバル」を導入し、早く退社せざるを得なくなった。仕方なく自宅に仕事を持ち帰り、深夜に自宅で仕事をしなければ追いつかない。

部門長からは「残業を減らせ」と言われ、部下からは「これ以上仕事の仕組みを変えられません」と突き上げられる。どうしたものか…。

ただでさえカツカツの人員で仕事をしている。人は減らされるし、時間も限られる。これで成果を出せと言う方が間違っている。

果たして、自宅で仕事をしなければならないほど、本当に長時間かかる仕事なのか? 固定観念を疑え。

少ない投下で大きな成果を出すことは経営の要諦。中間管理職であっても経営者的な視点でマネジメントする能力がますます問われる。

COVID-19をきっかけにテレワーク等を始めたことで、業務プロセスそのものの見直しが不可避となる。その中で「仕事の無駄」を見つけて、より少ない人数・行程で、より高い成果を出す工夫を今こそすべきである。

原 幸彦があなたにできるサポートメニュー

「健康づくり」のセミナー等だけでは解消できなかった経営上の悩みを3つのステップで打ち破り、成果が実感できる健康経営をサポート!

「この会社で働くことが私の誇りです」と社員や家族が胸を張れる企業、健康経営優良認定を受けて関係先からの信頼が高くなる企業への成長をサポート!

自己肯定感が高く、前向きに行動できる「自立型社員」への育成・研修を通じて社員の労働生産性向上をサポート!

求人・採用コスト増や離職のリスクを極限まで軽減し、エンゲージメントの高い社員が元気に活躍できる職場環境づくりをサポート!